当研究室は2018年4月から始まりました。

当研究室では、食事や栄養と脳(特に発達途上の胎児〜小児の脳)との関連を中心に研究を行なっています。モデル動物を用いた研究と、人を対象とした臨床研究の両方を行なっています。また、私が前任研究室から行なっている新生児脳障害に対する幹細胞治療研究も継続して行なっています。

以下に、研究室の出来事を紹介します。上が最近の出来事で、下へ行くほど以前の出来事です。

学生が学会発表(2026年1月)

2026年1月末に研究室の4回生2名が日本病態栄養学会で研究成果を発表(口演)しました。発表タイトルは以下の2題です。「低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いたノルアドレナリンに関する検討」、「糖尿病と認知機能低下の関連における出生体重および食習慣の影響~ハイリスク群を対象としたコホート研究」

6期生の卒業研究発表会(2026年1月)

2025年1月上旬に当学科の卒業研究発表会が開催されました。当研究室6期生の11名が発表を行いました。発表テーマは下記のとおりです。

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いたセロトニンに関する検討

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いたノルアドレナリンに関する検討

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いた GABA に関する検討

- 低出生体重モデルラットにおける、空間記憶を中心とした行動評価

- 低出生体重児における神経発達障害の病態解明 ~遺伝子発現解析を用いて

- 保育園児の栄養摂取量の評価と情緒・行動との関連

- 食事の盛り付けが幼児の情緒と日常行動に与える影響 について

- 食事色彩が及ぼす幼児の栄養摂取量への影響

- 妊娠女性と非妊娠女性における食事記憶再現性の食品別・栄養素別の比較

- 糖尿病と認知機能低下の関連における出生体重および食習慣の影響~ハイリスク群を対象としたコホート研究

- デジタルツールによる小児病棟入院患児を対象とした 食育

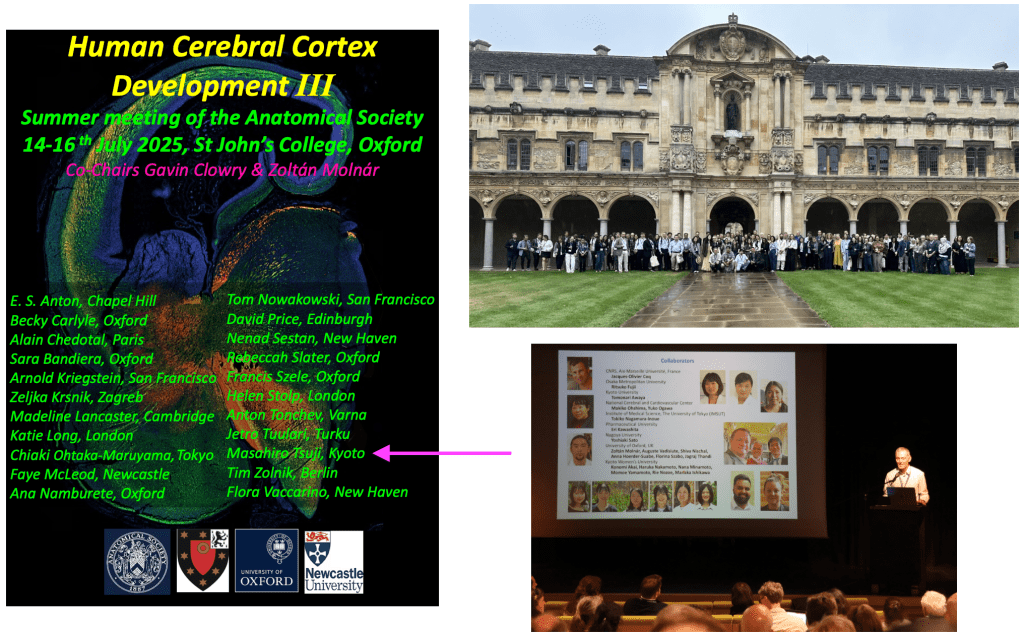

Anatomical Society Summer Meetingで講演(2025年7月)

英国オックスフォードで2025年7月14-16日に開催されたAnatomical Society Summer Meeting: Human Cerebral Cortex Development III に招聘され、「Pathophysiology of neurodevelopmental disorders associated with low birthweight: insights from a rat model」という講演名で、胎内環境が脳の発達に及ぼす影響をモデル動物で検証した研究結果を講演しました。他の招待講演者たちと複数回公式・非公式の会合を持ったり、2023年度に客員研究員として滞在したオックスフォード大学の研究室の人達と研究相談をしたり、実り多い出張でした。

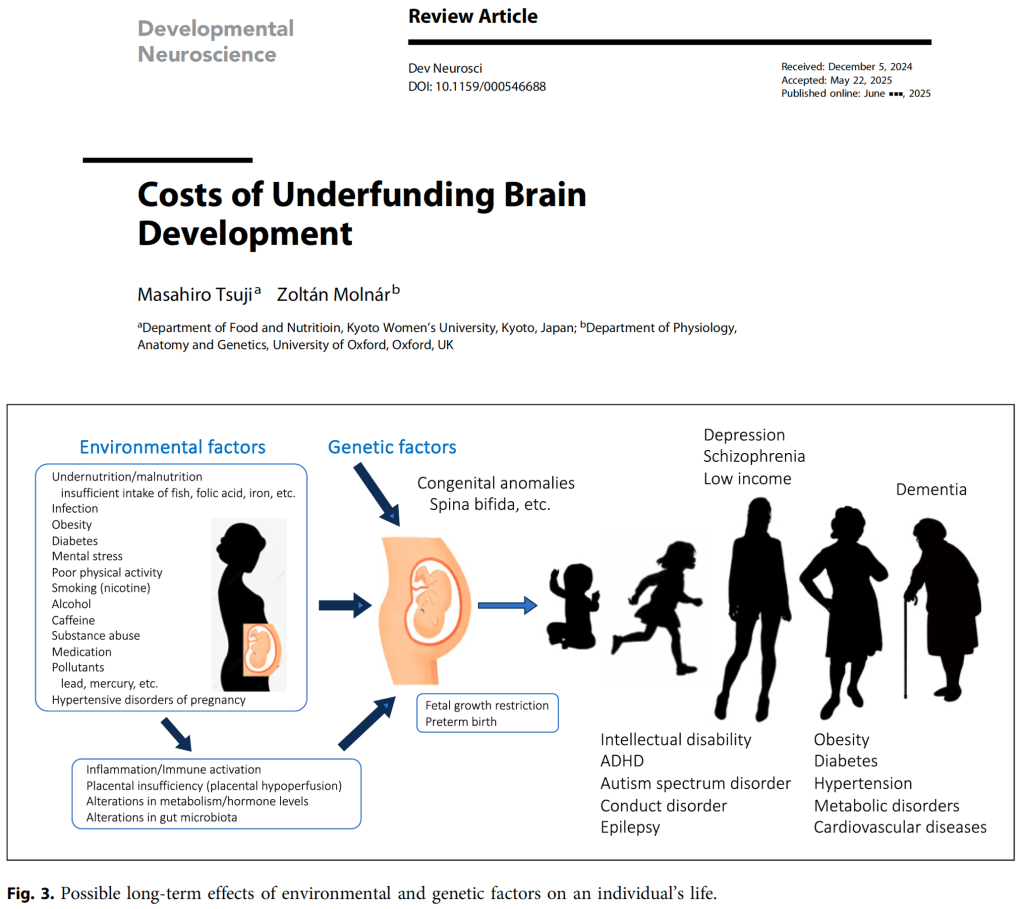

栄養・環境が発達期の脳に与える影響とその対策に関する論文を発表(2025年6月)

胎児・乳児の脳が悪環境に曝されることによる当人と社会全体における不利益は甚大です。言い換えれば、胎児期・乳児期の環境を良くすることによる利点は計り知れません。一例としては、妊娠初期の偏った食事で葉酸不足となり、赤ちゃんが二分脊椎を持って生まれ、生涯車いす生活となることが挙げられます。また、そのような顕著な例ではありませんが、妊娠中の体重増加が少ないと赤ちゃんが低体重で生まれる確率が上がり、低出生体重児は標準体重児と比べると平均IQが低く注意欠如多動性障害(ADHD)などの神経発達障害となる可能性が高まります。妊娠前後の食事に気を付けるだけで上記のようなリスクを確実に減らすことができます。しかし現状では、より良い脳の発達のための対策が分かっている問題に対しても、対策は不十分です。具体例としては、上記のような事実を社会に知らせる活動が不十分です。対策がまだ分かっていない問題に対しては、改善策を見つけるための研究費が不十分です。中年期・高齢期の脳の問題に対しては政府も企業も多くの研究費を支出していますが、発達期の脳の問題に対しての研究費は不相応に少額です。以上のような妊婦・胎児・乳児を取り巻く状況を知って頂くために、英国オックスフォード大学Zoltan Molnar教授と二人で、発達期の脳に対する栄養を始めるとする環境の影響と、それらの問題への対応策を総説論文としてまとめ、発表しました。

6期生の紹介(2025年4月)

2025年度は4回生10名が当研究で研究を行います。3回生の後期から研究の準備や実験の練習を行っていましたが、この春から本格的に研究を開始しました。また、大学院修士課程1年生1名も加わり、研究を進めています。

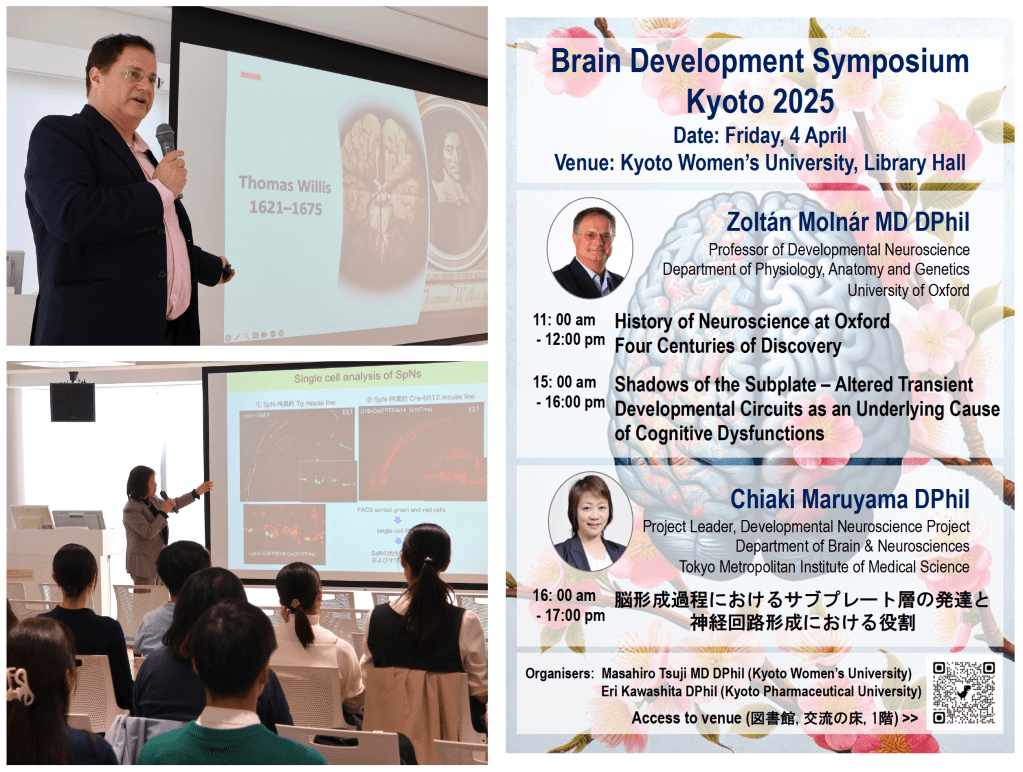

シンポジウム:Brain Development Symposium Kyoto 2025(2025年4月)

2025年4月初旬に、英国オックスフォード大学のZoltan Molnar教授と東京都医学総合研究所の丸山千秋プロジェクトリーダーを本学に招聘し、脳の形成・発達に関するシンポジウムを開催しました(主催者は私と京都薬科大学の河下映里助教)。京都薬科大学、京都工芸繊維大学、京都大学などからも研究者・学生が多数参加してくださいました。胎児期から乳幼児期にかけて精緻な機序によって大脳の神経回路が形成されていくことを多様な実験手法を用いて解き明かした過程をお二人の研究者に講演して頂き、その後、参加者との活発な議論が交わされました。

フランス食文化体験研修旅行(2025年3月)

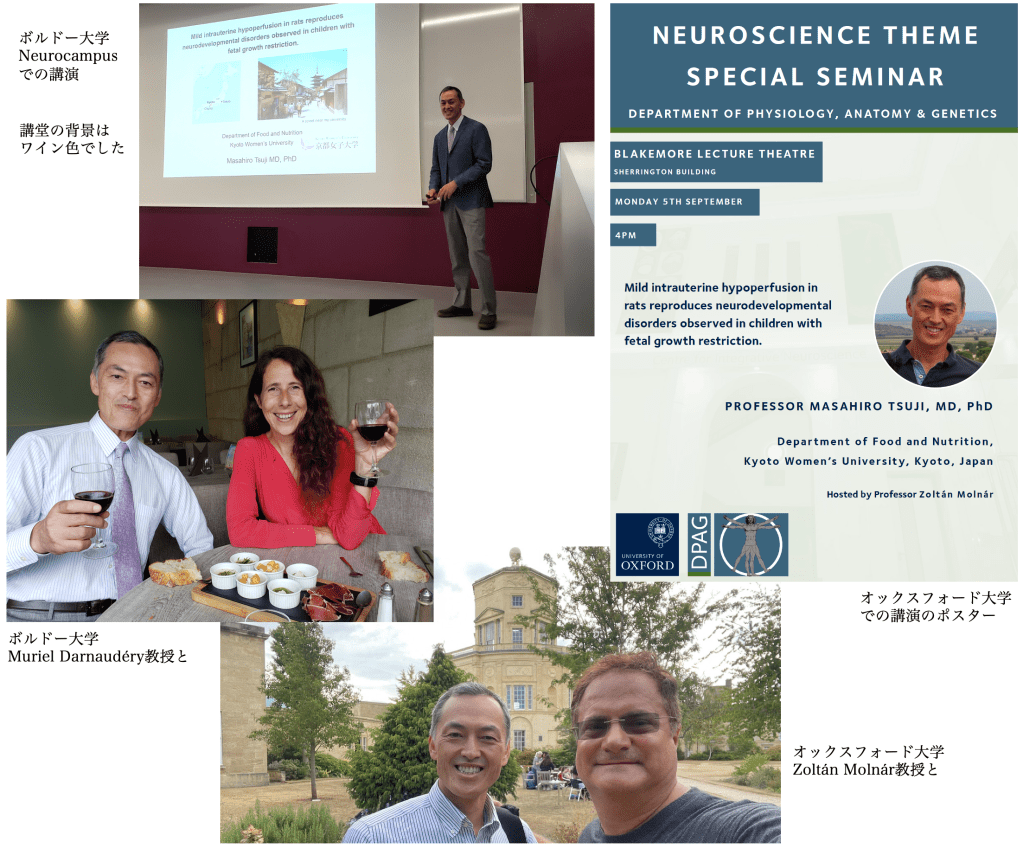

2025年3月下旬に10日間の研修旅行を行いました。2019年度から計画し始めたもののコロナ禍で実施が遅れましたが、ようやく第一回目の研修旅行が実現しました。本学の学生19名と食物栄養学科の松本晋也教授と私の計21名で、パリとボルドーを訪問しました。ボルドー大学Neurocampusでは、私は講演し、19名の学生は7つのグループに分かれて英語で、日本の食文化や和食の栄養学的効用などに関してのポスター発表を行いました。ボルドーINP(工科大学)では、カヌレ作成を習い、栄養学の授業を(フランス語ではなく英語で)受けました。他にも、ボルドー近郊のサンテミリオン村のワインシャトーを見学したり、パリではチーズ博物館を見学したりしました。

5期生の卒業研究発表会(2025年1月)

2025年1月下旬に当学科の卒業研究発表会がオンラインで開催されました。当研究室5期生の6名が発表を行いました。発表テーマは下記のとおりです。

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 〜モデルラットを用いた脳内神経伝達物質に関する検討〜

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いた脳内炎症に関する検討~

- 低出生体重が出生早期の脳に与える影響 ~モデルラットを用いた脳の血管形成に関する検討~

- 妊婦の食事に関する想起バイアス 〜食品全般における傾向~

- 妊婦の食事に関する想起バイアス 〜栄養素の比較〜

- 小児病棟入院患児を対象としたデジタルツールによる食育実施の試み

筑波大学 礒田博子教授の講演会と京都大学 Will Baber教授の講演会(2024年10月)

筑波大学生命環境系の礒田博子教授を本学にお越し頂き、地中海地方の植物や食品の健康増進や疾患予防に対する効果などに関して、集中講義として13時から18時までご講演頂きました。また、女性としてのキャリアプランについてもお話し頂きました。

京都大学経営管理大学院のWill Baber教授と同大学院生のDamian Rattoさんに、Food businessやAgri-techなどに関して英語で集中講義として13時から18時までご講演頂きました。また、海外の大学院で学ぶことについてもご経験を話して頂きました。

東大医科研での国際共同研究(2024年9月)

東京大学医科学研究所「国際共同研究費」の支援を得て、フランスCNRS(国立科学研究所)兼Aix-Marseille大学のJ-Olivier Coq上級研究員が、3週間ほど同研究所セルプロセッシング・輸血部の長村登紀子准教授の研究室に滞在していましたので、2024年9月下旬に2週続けて週末に同研究室に伺いました。低出生体重児の発達障害モデル動物に対する間葉系幹細胞投与の実験を共同で行いました。

クロアチアでの学会(2024年9月)

2024年9月9日から12日までクロアチアのZadar市で開催されたEvolution and Development of Nervous Systemsという学術集会に参加してきました。脳の発生や進化の研究者たちの小規模な学術集会です。”Neurotransmitter levels in a rat model of fetal growth restriction and their possible modulations by a cell therapy”という演題を発表しました。

5期生の紹介(2024年5月)

2024年3月末に帰国しました。2023年度は私の研究室で卒業研究を行う4年生はいませんでしたので、1年空いて4月から5期生とともに研究を再開しました。5期生は7名です。

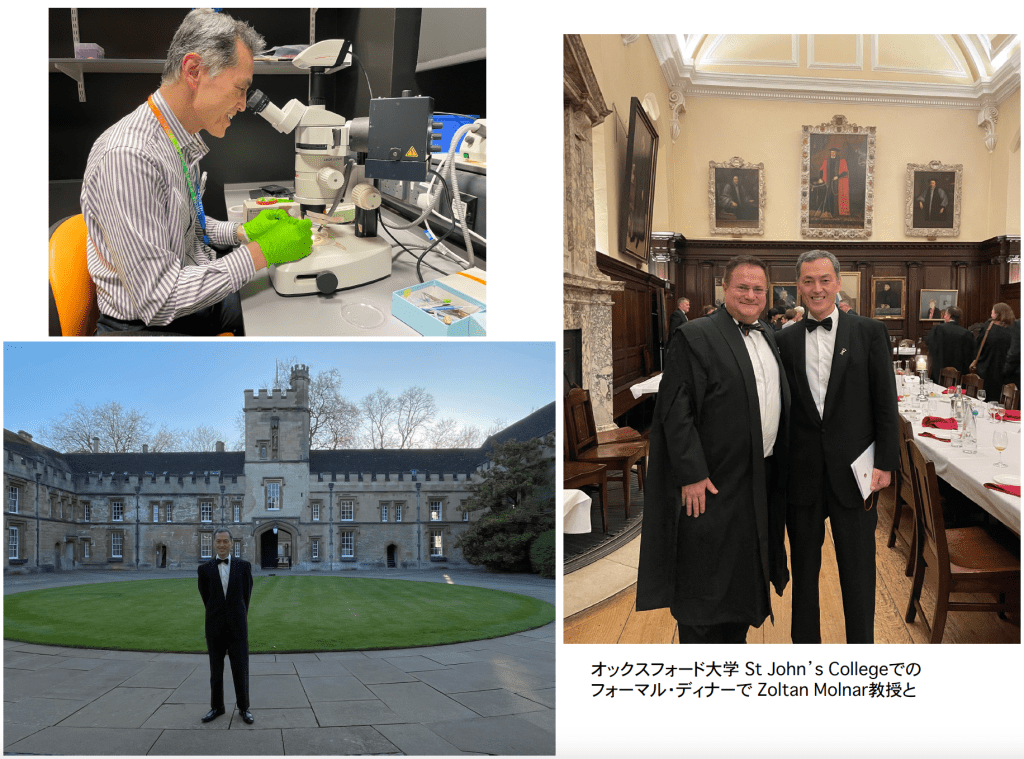

オックスフォードの秋(2023年11月)

名古屋大学小児科の佐藤義朗准教授が2023年11月中旬にOxford大学を訪問されました。私の所属する研究所で「新生児脳障害に対する幹細胞治療」の講演をされ、その翌日はOxford大学の大学病院であるJohn Radcliffe病院でも講演されました。研究室のZoltan Molnar教授と私も同行し、同病院のNICU回診などに参加させてもらいました。

トゥルク大学とジュネーヴ大学へ出張(2023年11月)

10月末からフィンランドのTurku市とスイスのGenève市へ合計1週間の日程で出張してきました。

国立循環器病研究センター勤務時から同センターの飯田秀博先生と共同研究をしていますが、飯田先生は現在Turku大学のPET画像センターの教授をされています。脳のイメージングに関する研究相談をしてきました。Turku大学大学院に留学されている糸島 亮先生のご高配で、同大学新生児科長のLiisa Lehtonen教授にNICUや産科施設を案内してもらうことができました。雪が舞う気候でしたが、紅葉がまだ残っていて綺麗でした。

フィンランドからスイスへ移動し、Genève大学小児科のStéphane Sizonenko教授と研究相談をしてきました。京都女子大学でのラクトフェリンに関する実験結果を提示して今後の研究方針などについて話し合いました。

マルセイユ出張(2023年10月)

9月末から2回に分けて合計2週間、フランスのAix-Marseille大学へ行って、以前からの共同研究者J-Olivier Coq上級研究員と低出生体重モデル動物を用いた間葉系幹細胞の効果と作用機序検討の実験をしてきました。滞在中に講演をしました。講演前には講演者と参加者の野外での昼食会がありました。マルセイユは10月上旬でもまだ夏のような気候でした。

オックスフォードの夏(2023年8月)

夏休みの間、Cambridge大学医学部の学生ShivaとSunderland大学医学部の学生Jagrajが当研究室にやってきて、私と一緒に実験をしました。夜9時まで明るく、研究室のすぐ裏に大学のテニスコートが8面あるので、実験の後にテニスをしたりしました。

オックスフォードでの生活(2023年6月)

オックスフォードは研究にとても良い場所ですが、テニスをするのにもとても良い場所です。研究室の裏に大学の芝のコートが8面あり、さらに大学内の各カレッジがそれぞれ芝のコートやハードコートを有しています。私は St John’s College の Member に加わることが出来たので、そこのコートでも時々テニスをしています。

オックスフォード大学での研究(2023年5月)

大学の「在外研究員制度」(Sabbatical leaveと似た制度)を利用して、2023年4月からオックスフォード大学 Department of Physiology, Anatomy & Genetics の Zoltan Molnar教授の研究室に1年間滞在することになりました。大脳皮質の発生などが主要な研究テーマの研究室です。私が以前から用いている低出生体重仔ラットモデルの脳における微細構造の変化などに関して共同研究を行います。

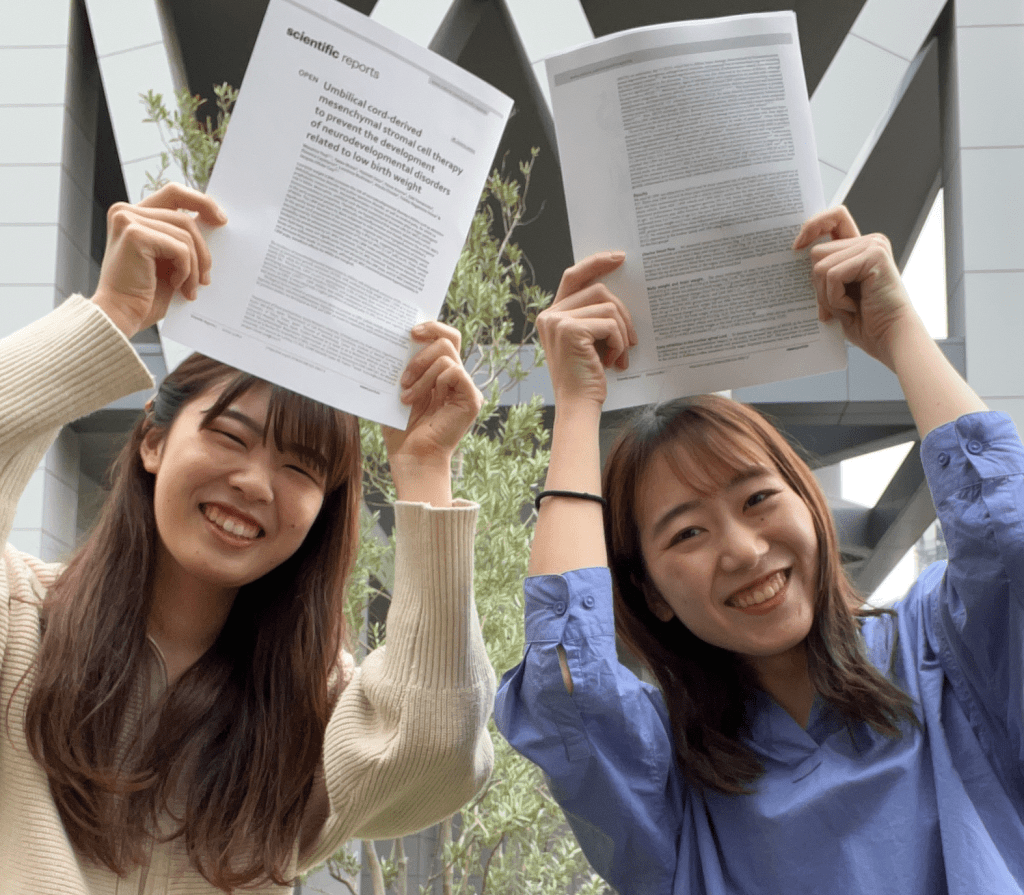

間葉系幹細胞研究の論文発表(2023年3月)

当研究室2期生の東靖恵さん・山本紗輝さんが卒業研究として行った研究成果が、2023年3月に科学ジャーナルに掲載されました。(Tsuji et al., Umbilical cord-derived mesenchymal stromal cell therapy to prevent the development of neurodevelopmental disorders related to low birth weight. Sci Rep 13:3841 (2023) )

低出生体重児は標準出生体重児と比べて、注意欠如多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)を発症しやすいことが知られています。低出生体重の仔ラットに出生直後に臍帯由来間葉系幹細胞を静脈内投与したところ、低出生体重ラットの社会性低下が部分的に改善され、脊髄反射の過敏性が軽減されました。

低出生体重児のADHDやASD発症において炎症の関与が示唆されており、炎症を抑える効果が知られている間葉系幹細胞による改善効果を期待してこの研究を行いました。今回の研究で認めたADHDやASDの症状改善効果は弱いものでした。今後臨床応用するためには、治療効果を高める工夫が必要です。

間葉系幹細胞は東京大学医化学研究所の長村登紀子准教授から提供を受けました。脊髄反射の過敏性などの評価はフランスCNRS(国立科学研究センター)のJ-Olivier Coq上級研究員と、脳組織の評価は名古屋大学総合周産期母子医療センターの佐藤義朗准教授との共同研究として行いました。

4期生の卒業研究発表会(2023年2月)

2023年2月初旬に当学科の卒業研究発表会がオンラインで開催されました。当研究室4期生の7名が発表を行いました。発表テーマは下記のとおりです。

- 低出生体重仔ラットに対する間葉系幹細胞投与の効果検証 ~イメージング質量分析による神経伝達物質の可視化~

- 低出生仔ラットに対する間葉系幹細胞投与の効果検証 ~腸内細菌叢への影響~

- 注意欠如・多動性障害に対するプロバイオティクスの効果 ~低出生体重モデルラットを用いた検証~

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)に対するプロバイオティクスの効果 ~低出生体重モデルラットを用いたい検証~

- Associations of rebound with birthweight, eating habits and laboratory values in the cohort of obesity clinics

- Associations of MIND diet with cognitive function in the Japanese population: the Suita Study

- 小児病棟入院患児を対象としたデジタルツールによる食育実施の試み ~食育動画の作成における課題点及び改善策の検討~

学生が国際学会で発表(2022年12月)

2022年12月に研究室の4回生が、東京国際フォーラムで開催された国際栄養学会議(22nd International Congress of Nutrition)で研究成果を発表しました。発表タイトルは「Association of MIND diet with cognitive function in the Japanese population: the Suita Study」です。

フランスとイギリスで講演や共同研究の相談(2022年9月)

日本学術振興会の研究費「国際共同研究強化(B)」の支援を得て、2022年8月末から2週間余り、フランスとイギリスに出張しました。以前から共同研究を行なっているフランスCNRS(国立科学研究センター)のJ-Olivier Coq上級研究員の研究室に滞在し、低出生体重児の発達障害に関する共同実験を行いました。また、滞在中に、ラクトフェリン研究を行なっているAgroParisTechのAnne Blais博士や、子どもの脳障害と栄養・腸内細菌の関連を研究しているBordeaux大学のMuriel Darnaudéry教授、大脳皮質発生を研究しているOxford大学の Zoltán Molnár教授を訪問し、研究相談を行いました。Bordeaux大学とOxford大学では講演も行いました。

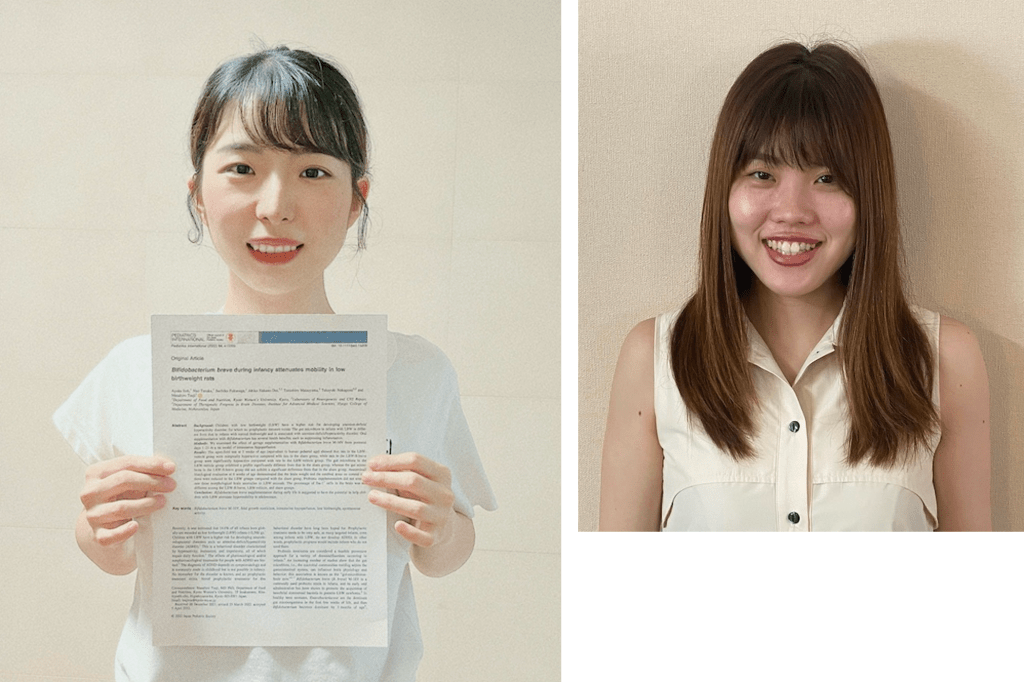

ビフィズス菌研究の論文発表(2022年8月)

当研究室1期生・2期生の伊藤綾花さん・田中南帆さん・福永祥子さんが卒業研究として行った研究成果が、2022年8月に医学ジャーナルに掲載されました。(Itoh et al., Bifidobacterium breve during infancy attenuates mobility in low birthweight rats. Pediatr Int 64: e15209 (2022) )

低出生体重児は標準出生体重児と比べて、注意欠如多動性障害(ADHD)をきたしやすいことが知られています。低出生体重の仔ラットに新生児期・乳児期にビフィズス菌を投与すると、思春期に多動にならずにおとなしくなることを見出しました。

ADHDの発症機序は不明ですが、脳内炎症が関与しているとの説があります。ビフィズス菌には新生児期の種々の炎症を抑える作用があることが、これまでの研究から示されています。そのため、新生児期のビフィズス菌投与が脳内炎症を抑えてADHD発症を予防するとの仮説を立てて、この研究を行いました。今回の研究では脳内炎症の抑制効果は検証できませんでしたし、実際に赤ちゃんに使用するには今後さらに厳密な研究の積み重ねが必要です。

このビフィズス菌の効果は、2021年12月に特許公開しました。また、脳組織の評価は兵庫医科大学の中込隆之教授・松山知弘教授との共同研究として実施しました。

4期生の紹介(2022年6月)

2022年度の当研究室配属の4回生は7名です。当研究室の4期生になります。それぞれのテーマで卒業研究を進めています。また、当研究室としては初の大学院修士課程進学者1名も研究を進めています。

3期生の卒業研究発表会(2022年2月)

2022年2月初旬に当学科の卒業研究発表会がオンラインで開催されました。当研究室3期生の8名が発表を行いました。発表テーマは下記のとおりです。

- 低出生体重モデルラットを用いた注意欠如・多動性障害に対する間葉系細胞治療の効果検証

- 低出生体重モデルラットを用いた 注意欠如・多動性障害に対するCD34陽性細胞治療の効果検証

- 自閉症スペクトラム障害に対するヒト臍帯血CD34陽性細胞治療の効果検証:低出生体重モデルラットを用いた検討

- 生活習慣病における認知症発症リスクの検証 ~モデル動物における食餌の変化と脳内炎症・アミロイドβ蓄積との関連について~

- 新型コロナウイルス感染症ににおけるT細胞免疫応答の解析

- 都市部地域住民を対象としたMIND食摂取傾向と認知機能の関連についての横断調査による検討

- 肥満外来における減量指導後のリバウンドに対する出生体重と臨床検査値、食習慣の関係性

- 小児病棟入院患児を対象としたデジタルツールによる食育実施の試み ーICT の活用による食育の可能性及び課題点の検討ー

学生が学会発表(2022年1月)

2022年1月に研究室の4回生2名が日本病態栄養学会で研究成果を発表(口演)しました。発表タイトルは以下の2題です。「自閉症スペクトラム障害に対する臍帯血CD34陽性細胞治療:低出生体重モデルラットを用いた検討」、「肥満外来における減量指導後の体重変化と臨床検査値および出生体重の関係」

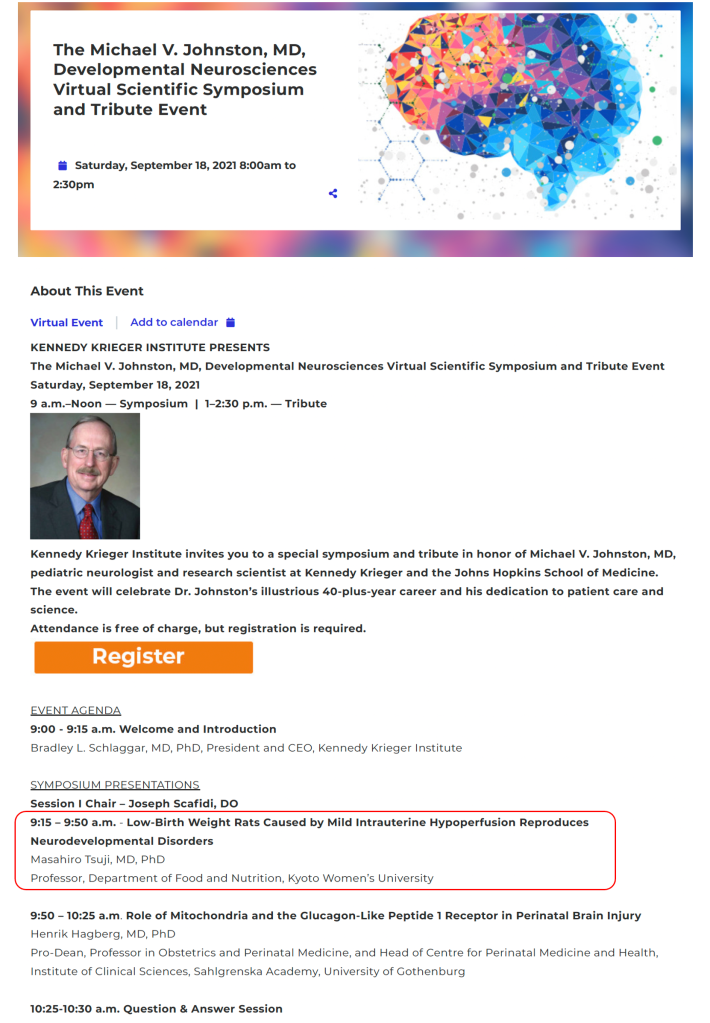

Johns Hopkins大学のシンポジウムで講演(2021年9月)

2021年9月にJohns Hopkins大学のシンポジウムで、私の研究室での最近の実験結果を講演しました。私の留学先である研究室のMichael V. Johnston教授が引退するのを記念したオンライン開催のシンポジウムでした。2002年から2年半、同教授から新生児脳障害の研究をご指導頂きました。Johnston教授は、研究者としての輝かしい功績だけでなく、小児科の教科書として世界中で最も信頼されているNelson Textbook of Pediatricsの神経疾患の章を長年執筆担当されるなど、臨床医としても教育者としても世界の小児神経学を牽引されてきました。多くの門下生がいる中で、この引退記念シンポジウムでの4名の講演者の一人として私が選ばれたことは、とても光栄に感じています。 同教授の功績を讃え、Johns Hopkins大学 Kennedy Krieger Instituteの研究部門は「Michael V. Johnston Research Institute」と名付けられることが、このシンポジウムで発表されました。

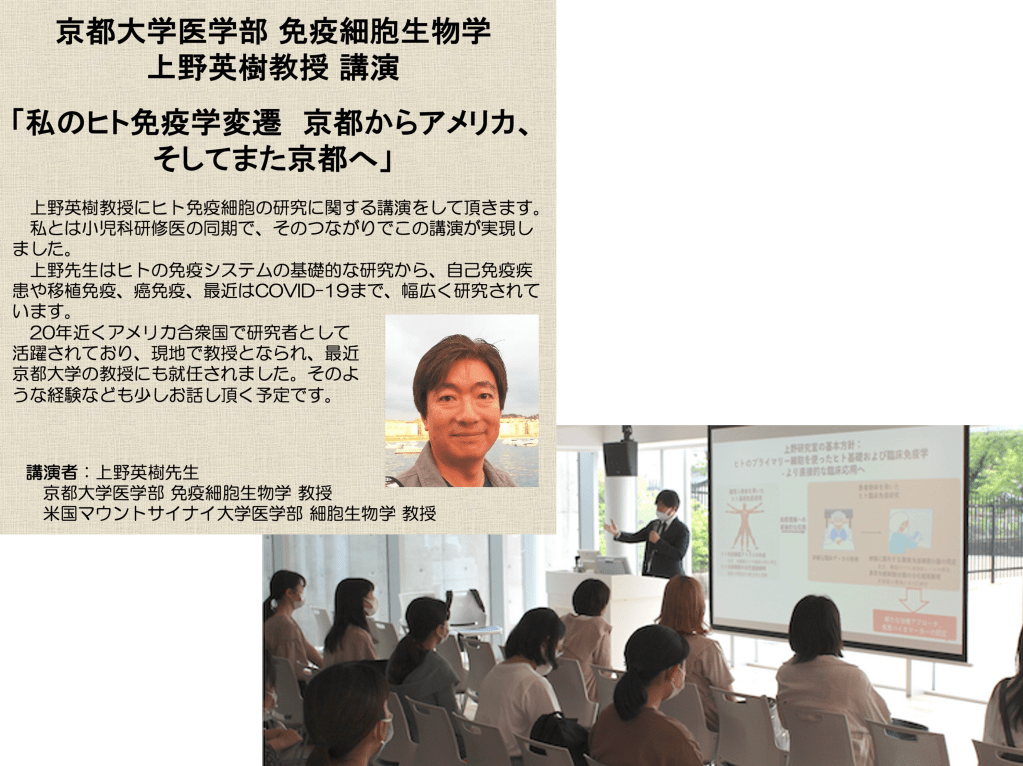

京都大学上野教授の免疫学講演会(2021年6月)

2021年6月に京都大学の上野英樹教授を招いて講演会を行いました。

3期生の紹介(2021年6月)

2021年度前期はコロナ禍のため、通常授業はオンラインになりましたが、4回生の卒業研究は感染対策をしながら進めています。今年度は当研究室の3期生になります。

共同研究者が参加(2021年5月)

2021年4月から3名の共同研究者に当研究室の研究に参加してもらっています。小児科医(粟屋美絵先生)、管理栄養士(小谷清子さん)、博士研究員の3名です。

2期生の卒業研究発表会(2021年2月)

2021年2月初旬に当学科の卒業研究発表会がオンラインで開催されました。当研究室2期生の9名が発表を行いました。発表テーマは下記のとおりです(2名共同で1つのテーマを発表した学生もいますので、合計8テーマです)。

- 低出生体重モデルラットを用いた注意欠如・多動性障害に対する間葉系細胞治療の効果検証

- 低出生体重モデルラットを用いた自閉症スペクトラム障害に対する臍帯血CD34陽性細胞治療の基礎研究

- 低出生体重モデルラットを用いた注意欠如・多動性障害に対する母乳中成分による予防法開発

- 低出生体重モデルラット雌における脳および腹腔臓器に対する母乳中成分投与の効果検証

- 低出生体重モデルラットにおける腸内細菌A投与の効果検証 -脳組織における検討-

- 肥満コホートにおける出生体重と臨床検査データおよび食習慣の関係

- 小児神経疾患患者のカルニチン代謝に関する観察研究 ~食事摂取との関連を主に~

- 都市部地域住民を対象としたMIND食摂取傾向とメタボリックシンドロームの関連についての横断調査による検討

神経発達障害の総説論文発表(2020年10月)

低体重で生まれると神経発達障害や脳性麻痺などが生じやすくなります。低出生体重は妊婦のやせや子宮内での血流不足などが原因です。フランス、米国、ブラジルなどの研究者と共に、モデル動物での研究で得られた知見をまとめた総説がAnnals of Physical and Rehabilitation Medicineの2020年10月号に掲載されました。

フランス人シェフによる地中海食の講演と料理実演(2020年10月)

2020年10月下旬にフランス料理シェフ Bogdan Propeckさんを招いて「フランス人講師による地中海食に関する講演と料理実演」を実施しました。当研究室では、認知症予防を目的に地中海食を基にして米国で開発されたMIND食に注目し、国立循環器病研究センター等と共同で臨床研究を行っています。地中海食への理解を深めるために、食物栄養学科学生の希望者を対象としてこの講演会を行いました。当学科の国際化につなげるために、講演・料理実演は全て英語で行いました。11月には第2回目の講演・料理実演を行います。

2期生の紹介(2020年9月)

2020年3月から6月まで、コロナ禍のため実験を中止していましたが、その後、研究室配属の4回生と一緒に実験を再開しました。臨床研究は今年度は実施できないものもありますが、新たな共同研究先と研究を開始したりしています。

フランスの料理学校視察(2020年2月)

2020年2月中旬に、フランスの料理学校を数箇所視察してきました。これは本学の国際化の一環として新たな海外研修旅行プログラムを設定するためのものです。

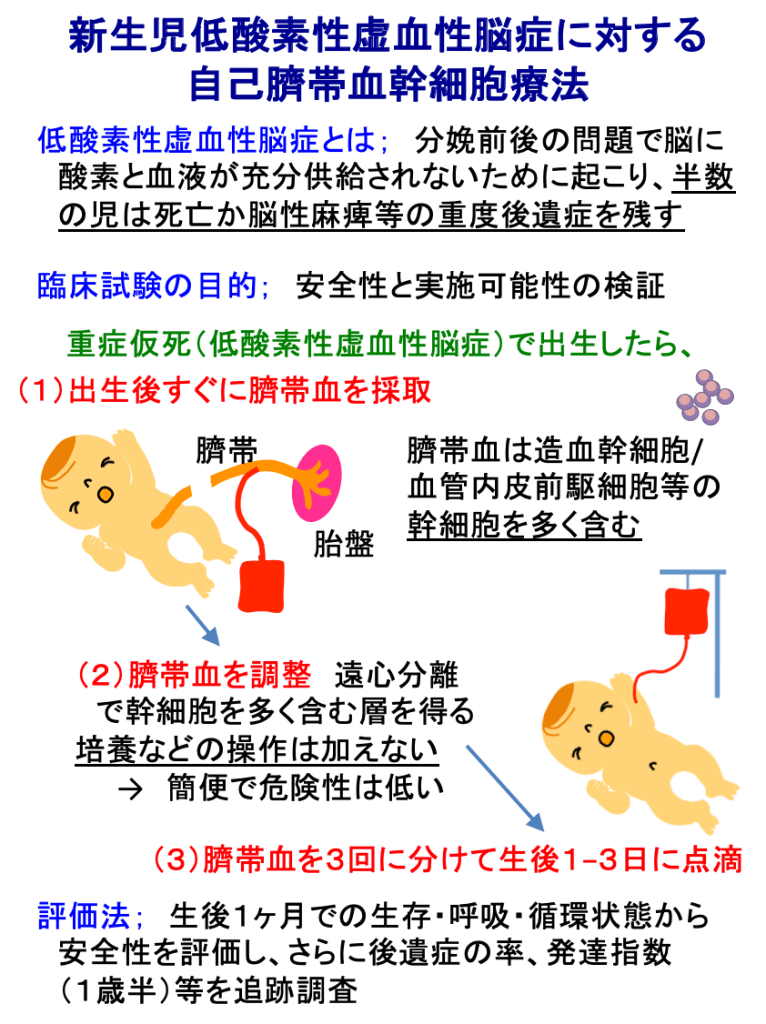

臍帯血幹細胞治療の臨床試験結果の論文発表(2020年2月)

2020年2月初旬、多施設共同で実施してきた「新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療」の第1相試験が終了し(全例1歳6ヶ月以上の経過観察を終了)、その結果をまとめた論文がScientific Reportsに受理されました。(Tsuji et al., Autologous cord blood cell therapy for neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy: a pilot study for feasibility and safety. Sci Rep 10:4603 (2020) doi: 10.1038/s41598-020-61311-9)

1期生の卒業研究発表会(2020年2月)

2020年2月初旬に、本学食物栄養学科の卒業研究発表会があり、当研究室の4回生8名はそれぞれの研究を発表しました。研究題目は以下のとおりです(2人で行った研究が1つあるため計7題目です):

- 低出生体重モデルラットを用いた注意欠如多動性障害に対する母乳中成分を用いた予防法

- 低出生体重モデルラットにおける腸内細菌A投与の効果検証―脳の組織評価による検討―

- 低出生体重モデルラットにおける腸内細菌A投与の効果検証―注意欠如多動性障害(ADHD)様症状に関する行動試験の検討―

- 低出生体重モデルラットにおける間葉系幹細胞治療の効果検証

- 小児神経疾患患者のカルニチン代謝に関する観察研究

- 妊婦の食事に関する想起バイアスの研究

- 都市型住民コホートにおけるMIND食を中心とした食事摂取傾向の検討

ジュネーブ大学訪問(2019年10月)

2019年10月に数日間、スイスのジュネーブ大学を訪問し、同大学小児科のStéphane Sizonenko教授、Olivier Baud教授、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のYohan van de Looij研究員と共同研究の話合いを行いました。共同研究者の名古屋大学総合周産期総合周産期母子医療センター佐藤義朗講師と小野田淳人学術振興会特別研究員も一緒でした。

マルセイユで共同研究実施(2019年9月)

2019年8月下旬から2週間余り、フランス マルセイユに滞在し、CNRS(国立科学研究センター)兼 Aix-Marseille大学のJacques-Olivier Coq上級研究員と共同研究を行いました。そのうち1週間ほどは、共同研究者の名古屋大学の佐藤義朗講師と東京理科大学総合研究院の梅澤雅和プロジェクト研究員もマルセイユに滞在し、一緒に共同研究を行いました。その間に当研究室の4回生学生3名が研究室見学に来ました。

フランスから共同研究者が来学(2019年4月)

2019年4月に2週間余り、フランスCNRS(国立科学研究センター)兼 Aix-Marseille大学のJacques-Olivier Coq上級研究員とMarine Kochmann大学院生が、当研究にやって来て、共同研究を行いました。

Marine Kochmannに研究発表だけでなく、フランスにおける女性研究者の現状も講演してもらいました。

東京理科大学の梅澤雅和プロジェクト研究員も加わり、共同実験を行いました。

フロリダ大学で講演(2019年2月)

2019年2月にアメリカ合衆国のUniversity of Floridaを訪問し、子宮内低灌流モデル動物を用いた、低出生体重から多動などの発達障害を来す機序検討の研究の講演を行いました。大阪市立大学小児科の濱崎考史教授にUniversity of FloridaのNaohiro Terada教授をご紹介頂き、講演が実現しました。

1期生の紹介(2018年秋)

2018年秋から卒業研究の第1期生となる3回生8名が加わりました。2019年春から本格的に各自それぞれのテーマで研究を開始します。